|

一份沉重的检查

黄新原

看到小红在博客上发了一篇《洗澡》,很有意思。让人震动的是,她居然保存了当年的一份检查,那份检查的原件,让人看到了女兵的可爱,带着浓浓的时代气息。

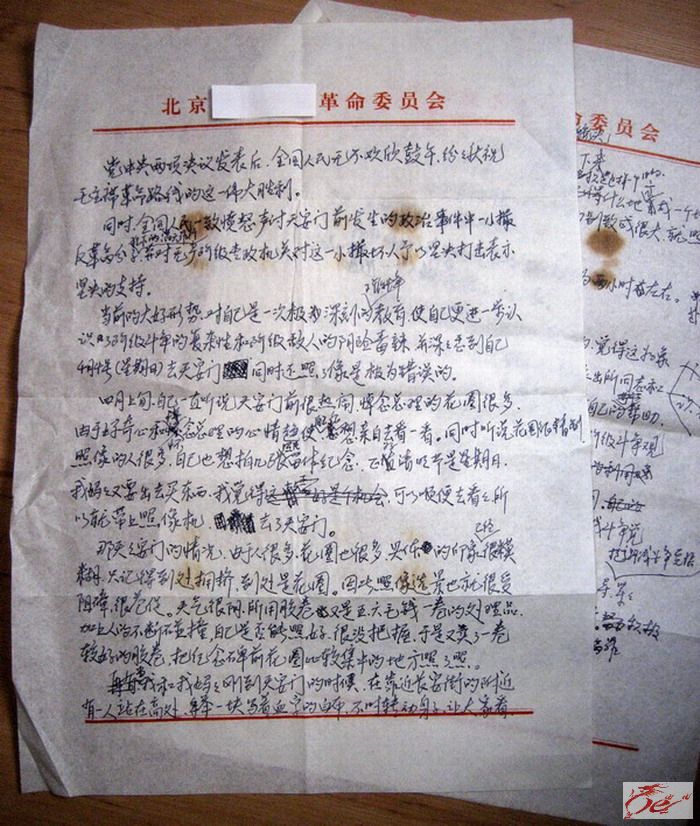

我妈妈有个习惯,就是和我们兄弟二人有关的任何带字的纸头她都细心保存,所以她去世后,我翻检家里的东西时,竟翻出许多我们各个年龄段写的信件、本子和纸片。在这些东西里,我发现了一份当年我写的检查草稿,但这份检查却不像小红的检查今天读来那么轻松,那是一篇“黑暗年代”的违心而屈辱的文字。

1976年初,一件让我们这代人猛然走向成熟的事件发生了:周恩来于1月8日逝世。那天早上消息传来,我脑子一时转不过弯来,喉头猛地紧了两紧,似乎来不及想什么,就赶紧去为父亲打早饭。到了食堂,看到就餐的军人们拿着馒头,低着头,发着愣。其中一位,猛地把馒头往碗里一摔,站起来就走,只见他眼睛里有泪光一闪。这一闪的泪光,让我刚放松的喉头又紧了两下。回到家,我发现从小就讨厌我们哭,常说“不要动不动就咧咧”的父亲在揉眼睛,但似乎在我面前又想掩饰什么。那天早上我们谁也没吃什么,就出门上班了。

真正我想哭,是几个小时后,所有人都缓过神来想哭的时候。单位一位50多岁的女同志说起总理时,就像爆炸一样,哇地哭了出来。顿时所有在场的人,脸上的肌肉都拧着,眼里喷出泪水。从那时起,直到今天我写这段往事时,只要一提到总理,我仍然喉头发紧。好久之后我都很难相信:我们从小听着“国务院总理周恩来如何如何”的新闻长大,他真的会死吗?

“四人帮”的“作死”,也到了最后疯狂的程度,他们不准各单位悼念总理。但至少在北京,几乎没有人理会。我们单位的悼念会,是在一个能容纳两千人的大饭厅里举行。第一个悼念发言的,是个工宣队的工人,他就像念批判稿一样,生硬呆板。在场的人,让他的别扭声调憋得喘不过气来。第二个发言的,是位团委女干部,她只念了几句就哽咽了,那哽咽的声音一发出,整个会场,就像闷雷一样,哭出了声。我从小看《三国演义》,记得诸葛亮的灵柩从汉中入川时,有“百姓哭声震天”的形容,那天我相信了这话。能让百姓哭声震天的人,此生我见到了。悼念会结束时,我回望会场,我绝不夸张,那水磨石的地面,就像水洗的一样被眼泪淋湿。

接着是著名的“四五”,我4月4号去了天安门,带着两架照相机。但我的政治智商低得可笑,竟把胶卷拿到我家所在的院子里一个小照相馆去冲洗。等取胶卷时,一个脸上有白癫风的老头说派出所传话:这胶卷是谁的,让他不能走。老头立刻打了电话,不一会就来了两个警察,把我带到派出所。当时形势的严峻让我紧张,不少“四五”的参加者都进了监狱。但一位提审的警察出我意料,他第一句话竟是:“悼念总理,在哪儿不行,你非赶这时候上天安门。”他表情沉静而温和,却忽然对在屋角一个被抓的小偷凶狠地大吼:“看什么看?滚外边站着去!”接着对我说:“你的政治条件不错,更应该听毛主席的话,站在毛主席革命路线一边。你明天交个检查,我们就不通知你们单位了。”我至今感念那位警察,他就这样“例行”了“公事”。

几十年过去,在咱们空六军网上,我把这份检查给战友们引述一段:

……当前的大好形势对自己是一次极为深刻的阶级斗争教育,使自己更进一步认识了阶级斗争的复杂性,和阶级敌人的阴险毒辣,并感到自己4月4号(星期日)去天安门并且还照了相,是极为错误的。

……

那天天安门的情况,由于人很多,花圈也很多,具体的印象已经很模糊,只记得到处拥挤,到处是花圈。因此照相选景也很受阻碍,很仓促。天气很阴,所用胶卷又是五、六毛钱一卷的处理品,加上人的不断碰撞,自己是否能照好很没把握,于是又买了一卷较好的胶卷,把纪念碑前花圈比较集中的地方照了照。

我刚到天安门的时候,在靠近长安街的附近,有一个人站在高处,手举一块写着血字的白布,不时转动着身子,让大家看,当时拍照的人很多,我也站在远处把这个镜头照了下来。照片的其他内容已经记不太具体了,只记得什么地方花圈多,或者个别花圈制作得别致或很大,就照下来,再就是照了纪念碑的全景。大约在天安门逗留了两个多小时。

对这件事,我开始的认识是很不深刻的,通过星期日(11号)派出所同志和我谈话,对我进行了教育,才认识到,由于阶级斗争观念不强,政治嗅觉不灵敏,起了不利于当前反击右倾翻案风的作用……

|